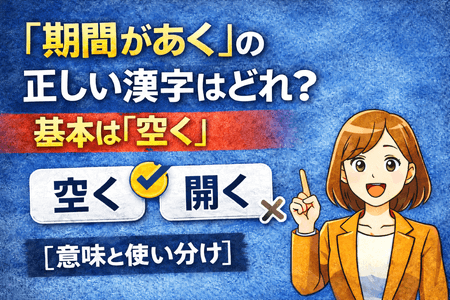

「期間があく」は、一般的には「期間が空く」と書くのが自然です。

日常でよく使う「期間があく」という表現。

ふと「“あく”って漢字でどう書くのが正しいの?」と迷ったことはありませんか?

実は、「あく」には「空く」「開く」「明く」など、複数の漢字があり、意味も使う場面も異なります。

この記事では、「期間があく」に最も適した漢字とその理由、また「空く」と「開く」の使い分けや例文、混同しやすい表現までわかりやすく解説します。

なお、文章の中で使い分けに迷いやすい表現として、「年度初め」と「年度始め」があります。意味や正しい使い分けについては、「年度初め」と「年度始め」の違いと正しい使い分けで整理しています。

「期間があく」に最もふさわしい漢字は「空く」

結論から言うと、「期間があく」の正しい表記は 「空く」 です。

「空く」は、詰まっていた状態や埋まっていた予定がなくなり、“空き”が生まれることを意味します。

つまり、時間や予定に余裕ができたときに使うのが自然です。

| 漢字 | 主な意味 | 例文 |

|---|---|---|

| 空く | 物や時間・空間が空になる | 「予定が空く」「席が空く」「期間が空く」 |

| 開く | 物理的に開く・始まる | 「ドアが開く」「店を開く」「会議を開く」 |

文化庁の『異字同訓の漢字の使い分け例』でも、「期間が空く」が最も自然な表現として紹介されています。

たとえば「空白期間」「スケジュールが空く」「空いた時間を使う」などもすべて「空く」を用います。

また、「空く」は心理的な余裕や関係性の距離にも使える柔軟な言葉です。

例:「心に空間が空いた」「関係に距離が空いた」

このように、「空く」は物理的・時間的・心理的な“余白”を表す万能な表現です。

「開く」と「空く」の違いを例文で理解しよう

「あく」という読みは共通でも、「開く」と「空く」では意味や使う場面が異なります。

下の表で違いを整理してみましょう。

| 状況 | 正しい漢字 | 例文 |

|---|---|---|

| ドアや窓などが開く | 開く | 「ドアが開く」「窓が開く」 |

| お店やイベントを始める | 開く | 「店を開く」「会議を開く」 |

| 時間や予定に余裕ができる | 空く | 「午前中の予定が空く」 |

| 席や枠などが空く | 空く | 「座席が空いている」「応募枠が空いた」 |

| 期間・間隔に余白が生じる | 空く | 「前回から少し期間が空いた」 |

ポイント:

-

「開く」は“閉じたものが開放される”とき。

-

「空く」は“何もなくなる・余白ができる”とき。

この違いを意識すれば、文脈に合った自然な表現が選べるようになります。似たように同じ読みでも意味が分かれる言葉としては、「取る」と「摂る」の違いと正しい使い分けも参考になります。

「間があく」「時間があく」との違い

「期間があく」と似た表現に「間があく」「時間があく」があります。

いずれも「空く」を使いますが、微妙にニュアンスが異なります。

-

間があく:出来事と出来事の“間隔”を表す。

例:「前回の会議からだいぶ間が空いた」 -

時間があく:予定やスケジュールの“空き時間”を指す。

例:「午後に少し時間が空いた」 -

期間があく:連続する活動やイベントの“ブランク”を表す。

例:「研修と研修の期間が空いた」

つまり、

-

「間」=短いスパンの間隔

-

「時間」=予定の隙間

-

「期間」=長めのブランク

という違いで使い分けると自然です。

「期間が空く」の言い換え表現いろいろ

状況によっては、「空く」以外の言い回しで柔らかく伝えることもできます。

| 言い換え | 主な使い方 |

|---|---|

| 日があく | 日常的に自然。「少し日が空いたね」 |

| ブランクがある | スキル・経験の中断を表す |

| スパンがあく | 周期的な活動の間隔に使う |

| 時間ができる | カジュアルな会話向き |

| 久しぶりになる | 人間関係や活動再開時に自然 |

| 間があく | フォーマルにも使える万能表現 |

使用例:

「お返事まで日が空いてしまい、申し訳ありません。」

「ブランクがありましたが、再開いたします。」

「少し間が空いてしまいましたが、またよろしくお願いします。」

どの表現も、“途切れた時間”を丁寧に伝えたいときに便利です。

「ブランクがある」との違い

「ブランクがある」は外来語的な表現で、英語の blank に由来します。

「空白期間」や「中断していた期間」を意味し、スキルや経験の継続性が途切れたときに使われます。

たとえば「育児でブランクがある」「仕事にブランクができた」と言うと、再開までの空白を柔らかく伝えられます。

一方、「期間が空く」は日本語として自然で、フォーマルな文書にも適しています。

職務経歴書やビジネスメールでは「ブランクがある」よりも、「期間が空いております」「一時的に間が空きました」と書く方が丁寧です。

| 比較 | ブランクがある | 期間が空く |

|---|---|---|

| 言葉の由来 | 英語 blank(外来語) | 純日本語 |

| 使われる場面 | 日常会話・説明・履歴書など | 公的文書・フォーマルな表現 |

| 強調点 | 中断・断絶 | 余白・間隔・空白 |

「空く」と「開く」の由来を知ると理解が深まる

| 漢字 | 由来・イメージ |

|---|---|

| 空 | 「穴」や「空洞」を表す象形文字で、何もない“余白”を意味する。 |

| 開 | 「門+開」の形で、門を開く姿を象った字。新しい始まりや動きを象徴する。 |

つまり、

-

「空く」=余白が生まれる

-

「開く」=何かを動かして開放する

この違いが、使い分けの根底にあります。

まとめ:「期間があく」は“空く”が正解!

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 正しい漢字 | 「空く」 |

| 主な意味 | 詰まっていた状態が解消され、余白ができる |

| 間違いやすい表現 | 「開く」(ドア・会議などに使用) |

| 関連表現 | 間が空く/時間が空く/ブランクがある |

| 言葉の背景 | 「空」は“余白”、“開”は“始まり”を表す |

「期間があく」は、「空く」と書くのがもっとも自然で正確。

意味の違いを理解して使い分ければ、あなたの文章力はさらに磨かれます。

✅ 正しい日本語の使い方を意識して、印象の良い言葉選びを心がけましょう。